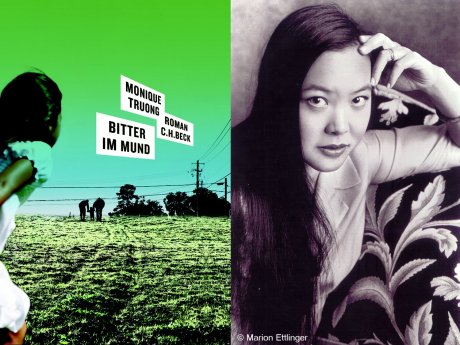

Monique Truong: »Bitter im Mund«, C.H.Beck 2010, Foto: © Marion Ettlinger

••• Auf Monique Truongs neuen Roman »Bitter im Mund« musste ich länger warten, als mir lieb war. Bereits vier Monate vor Erscheinen wusste ich, dass ich dieses Buch lesen muss, und ich hatte eine sehr bestimmte Ahnung, dass ich es auch mögen würde. »Bitter im Mund« ist – wie »Die Leinwand« – im Verlag C.H.Beck erschienen, und aus diesem Grund konnte ich in der Verlagsvorschau, in der auch mein Buch angezeigt wurde, bereits den Klappentext zu Truongs neuem Roman lesen, als der noch nicht einmal fertig ins Deutsche übersetzt war.

»Du würdest unter dem zerbrechen, was ich über dich weiß, kleines Mädchen.« Das sind die letzten Worte der Großmutter Linda Hammericks, und es bleibt ihr überlassen, herauszufinden, was damit gemeint war. Linda, Mitte der Siebziger Jahre in Boiling Springs, North Carolina, aufgewachsen und heute in New York lebend, hat eine Gabe, die sie vom Rest der Familie unterscheidet. Sie kann Wörter »schmecken«, und an diese besonderen Wahrnehmungen heften sich zugleich ihre Erinnerungen. Aber ihre frühe Kindheit liegt im Dunkeln, geblieben ist ihr nur ein bitterer Geschmack im Mund, den sie keinem bestimmten Wort zuordnen kann.

Linda Hammerick ist die Erzählerin dieser modernen Südstaatensaga; und Linda erzählt sich selbst, beginnend mit ihrem siebten Lebensjahr. Ein »Davor« gibt es nur im Leben der anderen, ihrer nahen und entfernten Familienmitglieder. In ihrem eigenen Leben scheint es dieses »Davor« nicht zu geben. Und wenn Linda über ihre Mutter DeAnne schreibt, sie sei allem Anschein nach bereits als 35-Jährige zur Welt gekommen, so kann man mit gleichem Recht annehmen, Linda hätte ihr Leben als Siebenjährige begonnen. Ihr Großonkel, den sie immer nur beim Kosenamen Baby Harper nennt, ist ein leidenschaftlicher Fotograf. Dass er selbst, da immer hinter der Kamera, nie auf den unzähligen Familienfotos auftaucht, berichtet Linda. Dass auch sie selbst auf keinem der von ihr beschriebenen Fotos zu sehen ist, obgleich der geliebte Großonkel doch keine Gelegenheit ausgelassen haben dürfte, sie zu fotografieren, das hingegen spricht Linda nicht aus.

Was Linda erzählt, ist die Geschichte einer in den Südstaaten verwurzelten Familie. Sie berichtet von drei Generationen, allesamt ehrbare weiße Südstaatler, Anwälte und sogar Richter, bei deren Charakterisierung man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, sie wären allesamt noch höchstselbst als Landnehmer nach North Carolina gekommen, Ur-US-Amerikaner gewissermaßen und so weiß, dass sie die in Boiling Springs zweifellos ebenfalls lebenden »Schwarzen« nicht einmal wahrnehmen, geschweige denn, dass sich ihr Leben mit deren Leben kreuzen würde – sieht man einmal vom Bitte-Danke an der Supermarktkasse ab.

Die Erzählung setzt ein mit dem Tod der Großmutter Iris, einer Frau, die die ebenso seltene wie unbequeme Eigenschaft besaß, »immer die Wahrheit zu sagen«. Und »immer« meint hier tatsächlich »immer«. Wenn Iris also auf dem Totenbett zu ihrer Enkelin den oben zitierten Satz spricht, kann kein Zweifel daran bestehen, dass tatsächlich etwas geschehen sein muss, an das Linda sich nicht erinnern mag oder erinnern kann, und folgerichtig beginnt sie umgehend, ihre und die Vergangenheit der Familienmitglieder erzählend zu durchforsten: Was nur könnte Iris gemeint haben?

Hinweise auf eine Antwort finden sich jedoch weder in den über 800 Mädchenbriefen, die Linda über Jahre mit dem Nachbarsmädchen Kelly getauscht hat, noch auf den Fotos in den Alben Baby Harpers. Ja, mit gerade einmal 11 Jahren muss Linda eine Vergewaltigung erdulden, durch einen Typen namens Bobby, ein Cousin Kellys, den Mutter DeAnne angeheuert hatte, um den Rasen rings um das blaue Ranchhaus zu mähen, in dem die Hammericks leben. DeAnne, mutmaßt Linda, hätte es auf diesen Bobby abgesehen gehabt und so ihre Tochter fahrlässig dem »Kinderschänder« ausgeliefert, indem sie ihm sorglos gestatte, sich »im Haus die Hände zu waschen«. Bobby verstand etwas anderes darunter. Linda erzählt aber niemandem davon. Iris konnte es, als sie ihren Orakelsatz sprach, unmöglich gewusst haben. Und selbst Baby Harper erfährt erst Jahre später davon, an Lindas letztem Abend in Boiling Springs, dem Abend des Abschieds, dem Abend der Geständnisse, bevor sie abreist, um in Yale zu studieren.

Linda beschreibt im ersten Teil des Buches die Highschool- und College-Zeit mit den üblichen Quarterback-Ken-und-Cheerleader-Barbie-Geschichten, einer langwierigen, heftigen Verliebtheit und und und… Alles ist so easy oder eben auch schwierig, wie Teenager-Sein nun einmal ist. Gelegentlich hat man den Eindruck, diese Biographie sei eine Art Abziehbild, schematische Blaupause ungezählter Hollywood-Filmdrehbücher. Nein, in all diesen Erzählungen findet sich kein verwertbarer Hinweis auf jemanden oder etwas, das Großmutter Iris‘ Satz rechtfertigen könnte: »Du würdest unter dem zerbrechen, was ich über dich weiß, kleines Mädchen.«

Dennoch kann man nicht anders, als Monique Truong aufmerksam zu lauschen. Sie erzählt technisch auf höchstem Niveau. Die Idee, Linda mit einem sechsten Sinn auszustatten, der sie Wörter schmecken lässt, liefert immer wieder ganz wunderbare Erzählfiguren, die ich genossen habe, und es ist ein Verdienst der Übersetzung, dass sich der Zauber dieser Verbindung zwischen Wortbedeutung und Wortgeschmack auch im Deutschen mitteilt, etwa wenn Linda ihren Nachnamen »zerschmeckt«:

Ich zog das »Ham« in die Länge, verweilte beim »me« und weichte das »rick« etwas auf. Ich wiederholte das Wort, und jedes Mal, wenn ich seine drei Silben langsam im Mund miteinander verband, stieg mir der kitzelnde Geschmack süßer Lackritze mit einem Nachhall von Holzrauch in den Mund. Ein Phantomschluck Dr. Pepper. Auf dich, Iris.

»Bitter im Mund« ist literarische haute cuisine. Ich habe dieses Buch nicht einfach nur gelesen, sondern Seite für Seite gegessen, die Geschichte, die Worte geschmeckt. Truong ist eine Wortzauberin, eine Dichterin, die hier geschliffene, atmosphärisch aufgeladene Prosa liefert. Besonders sympathisch empfand ich, wie liebevoll sie sich ihren Figuren nähert, selbst den problematischen wie etwa der des Vergewaltigers Bobby. Keine ihrer Figuren muss sich fürchten, von ihr erzählt zu werden. Denunziation gibt es nicht.

Und dennoch: Auf Seite 120 etwa habe ich mich zum ersten Mal gefragt, ob – und wenn ja warum – diese Geschichten erzählt werden mussten. Auf Seite 150 war ich sogar einmal versucht, trotz allen poetischen Vergnügens das Buch beiseite zu legen, aber ich blieb bei Linda … Und dass ich geduldig war, wurde belohnt.

Etwa in der Mitte des Buches berichtet Linda von ihrer Abschlussfeier in Yale, von dem Augenblick, als sie aufgerufen wird, um vor den Mitabsolventen ihres Jahrgangs ihr Diplom entgegenzunehmen. Mit einem einzigen unscheinbaren Satz stellt Monique Truong alles bis dahin Erzählte auf den Kopf, und von diesem Moment an hebt der Roman ab wie ein Jet. Kein Stein bleibt auf dem anderen, keine Figur bleibt, was sie zunächst zu sein schien, und eine Flut von »Enthüllungen« (so der Titel des zweiten Teils des Buches) lassen über dem zuvor erzählten Abziehbild eine andere, eine heftige, schmerz- und verlustreiche Erinnerungslandschaft aufleuchten. Von alldem will ich nichts verraten. Den magischen Satz aber will ich zitieren:

Linh-Dao Nguyen Hammerickdr.pepper, summa cum laude, Literaturroastbeef …

So wird »Linda« aufgerufen. Während das Wort »mum« nach Schokoladenmilch schmeckt und »Linda« nach Minze, schmeckt »Linh-Dao Nguyen« nach … Ja, wonach? Es hinterlässt im Mund einen bitteren Geschmack.

Monique Truong, 1968 in Saigon geboren, kam mit sechs Jahren in die USA. Sie studierte an der Yale University und der Columbia University School of Law und arbeitete in einer namhaften New Yorker Anwaltskanzlei, wo sie sich auf Urheberrecht spezialisierte. Sie erhielt zahlreiche Preise und Stipendien und wurde für ihren ersten Roman »Das Buch vom Salz«, der in viele Sprachen übersetzt wurde, u. a. mit dem Fiction Award des Bard College und dem Young Lions Award ausgezeichnet. Monique Truong lebt in New York. Ihr neuer Roman »Bitter im Mund« (328 Seiten, 19,95 €) ist soeben in deutscher Übersetzung bei C.H.Beck erschienen. Die englische Originalausgabe ist erst für August 2010 angekündigt.