- andreas louis seyerlein : particles » betäubung http://bit.ly/a5NpWv vor 32 Minuten

- in|ad|ae|qu|at » Salon Littéraire | Gundi Feyrer : DAS WARTEN VERMEHRT SICH VON SELBST – FeyrerKomix 2 ( Auszüge ) http://bit.ly/cOePau vor ungefähr 3 Stunden

- pödgyr » Sa, 23.10.10 (So, 24.10.10, 3:09): Tag am Meer http://bit.ly/axIqHp vor ungefähr 4 Stunden

- Visuelle Poesie » neue konkrete poesie (2) http://bit.ly/cbsvql vor ungefähr 22 Stunden

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Briefe aus Sizilien (5). Das Reisejo… http://bit.ly/9LgXjM vor ungefähr 23 Stunden

- rheinsein » Von vnnutzen buchern http://bit.ly/bfhE9I vor ungefähr 24 Stunden

- taberna kritika – kleine formen » @etkbooks twitterweek (20101023) http://bit.ly/aqZeGa 1.287.817.174.000,00

- roughblog » A Poem A Day – Jan Wagner http://bit.ly/bsWZdP 1.287.811.691.000,00

- roughblog » Anja Utler nach Jan Wagner http://bit.ly/9e2dEH 1.287.811.691.000,00

- roughblog » Letzte Notizen 55 – Bruno Steiger http://bit.ly/cZaSA4 1.287.810.579.000,00

- pödgyr » Fr, 22.10.10 (Sa, 23.10.10, 5:11): Wer ist der Affe, wer der Zucker? http://bit.ly/conQvX 1.287.809.470.000,00

- parallalie » Heinz Erhardt – „Mein Mädchen“ (1944) http://bit.ly/bTMvj4 1.287.785.380.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Die letzten Tage 127 http://bit.ly/b39aoe 1.287.783.286.000,00

- rheinsein » Einfalte Delineation (4) http://bit.ly/9kFVLC 1.287.780.672.000,00

- Turmsegler » Über Zeugen (II) http://bit.ly/cbFUWJ 1.287.780.672.000,00

- Tage-Bau » skizze: so nett das lieben http://bit.ly/a4yG2b 1.287.780.672.000,00

- Tage-Bau » YARPPizität, zur Sehnsucht http://bit.ly/acvLEm 1.287.780.671.000,00

- roughblog » Letzte Notizen 54 – Bruno Steiger http://bit.ly/c0pIXS 1.287.733.648.000,00

- taberna kritika – kleine formen » (05) Ein Geniestreich http://bit.ly/dfQ8nn 1.287.732.307.000,00

- pödgyr » Do, 21.10.10 (Fr, 22.10.10, 4:13): Der Ghettoblaster widerspenstige Zähmung http://bit.ly/dwLJgI 1.287.719.717.000,00

- parallalie » sauerstoff- … http://bit.ly/atKVWj 1.287.701.471.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » nicolas bouvier http://bit.ly/c2iM6C 1.287.688.078.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » XZH-78 http://bit.ly/ceMn9Y 1.287.685.771.000,00

- rheinsein » Flusskreuzfahrt http://bit.ly/aREyXJ 1.287.678.212.000,00

- Turmsegler » Über Zeugen (I) http://bit.ly/9OpTfr 1.287.668.921.000,00

- roughblog » A Poem A Day – Helmut Heißenbüttel http://bit.ly/cO3sXB 1.287.658.339.000,00

- tw: testweise mal https://www.apture.com/ @ http://www.litblogs.net/ installiert. #lbn http://bit.ly/aiwX5q 1.287.656.493.000,00

- logbuch isla volante » flaneur http://bit.ly/dnJd33 1.287.655.578.000,00

- Tage-Bau » Schneeschauerlich http://bit.ly/8YBk5P 1.287.647.249.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Briefe aus Sizilien (4). Das Reisejo… http://bit.ly/cEV3Wu 1.287.647.248.000,00

- taberna kritika – kleine formen » haikupictures present: Bashō http://bit.ly/9EMjW6 1.287.644.722.000,00

- Tage-Bau » in taschen alter maschen http://bit.ly/bD4rxa 1.287.639.423.000,00

- pödgyr » Mi, 20.10.10 (Do, 21.10.10, 5:56): in taschen alter maschen http://bit.ly/apl9so 1.287.638.450.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » * http://bit.ly/8ZBatF 1.287.624.912.000,00

- Tage-Bau » Zu hoch gejauchzt http://bit.ly/cULDQt 1.287.601.698.000,00

- Tage-Bau » Lasse schlafen #3 http://bit.ly/crhqrO 1.287.599.811.000,00

- rheinsein » Rheinsein im Fokus der Wissenschaft http://bit.ly/9h4e9k 1.287.563.255.000,00

- taberna kritika – kleine formen » Die universale und notwendige Textpoesis des Merveredaktorats (notula nova 102) http://bit.ly/cVxMPB 1.287.560.641.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Briefe aus Sizilien (3), weiterhin a… http://bit.ly/9EKD86 1.287.554.950.000,00

- pödgyr » Di, 19.10.10 (Mi, 20.10.10, 4:43): Einsam, wütend, schlau, kalt http://bit.ly/9AFXka 1.287.545.645.000,00

- pödgyr » Mo, 18.10.10 (Mi, 20.10.10, 4:05): Ahnenforschung http://bit.ly/dA7yov 1.287.543.431.000,00

- Turmsegler » Ulysses »Seen« http://bit.ly/aNeLR6 1.287.527.813.000,00

- Matthias Kehles Lyrik-Blog » Konstanzer Poesiefestival http://bit.ly/aGyUsn 1.287.522.522.000,00

- Tage-Bau » Herbst in Kreuzberg 2 http://bit.ly/chyAx4 1.287.518.347.000,00

- Aleatorik » Explosionsartig schießt Panik durch die Bibliothek http://bit.ly/9naPUx 1.287.517.112.000,00

- Tage-Bau » YARPPizität, kunst ? http://bit.ly/99mpdR 1.287.508.753.000,00

- Aleatorik » Explosionsartig schießt die Panik durch die Bibliothek http://bit.ly/crczf8 1.287.506.335.000,00

- Tage-Bau » Kunst? Das schrieb ich irgendwann http://bit.ly/aL4JI7 1.287.505.269.000,00

- Tage-Bau » Ins Ungewisse http://bit.ly/aeAB1I 1.287.498.073.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Briefe aus Sizilien (2), nunmehr aus… http://bit.ly/aaNtZA 1.287.477.685.000,00

- der goldene fisch » Hans Thill : Ortsveränderung: Die Dörfer http://bit.ly/cIMiSz 1.287.477.685.000,00

- der goldene fisch » Andreas H. Drescher : ELF ZEITALTER II http://bit.ly/cXNKYq 1.287.477.685.000,00

- taberna kritika – kleine formen » Die Verhandlung http://bit.ly/9I8TOm 1.287.473.128.000,00

- Turmsegler » Staatsempfang http://bit.ly/9NdD9S 1.287.470.124.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » südwand http://bit.ly/dsHM5Q 1.287.464.236.000,00

- rheinsein » Indikativisch-imperativer Konjunktiv http://bit.ly/aT9sAe 1.287.439.647.000,00

- Turmsegler » Projizierte Geschichte http://bit.ly/afqUab 1.287.414.582.000,00

- Matthias Kehles Lyrik-Blog » Bemerkungen des VS-Landesvorstandes Baden-Württemberg zu seinem Selbstverständnis http://bit.ly/blarFf 1.287.403.123.000,00

- der goldene fisch » Sylvia Geist : Treppe mit Raupe http://bit.ly/axN8oP 1.287.400.885.000,00

- Turmsegler » Die letzte Diktatur Europas http://bit.ly/aaoEXg 1.287.396.312.000,00

- ocularium » Der ultimative Beweis http://bit.ly/9xHkzl 1.287.391.868.000,00

- Tage-Bau » Jena. Paradies (Skizze, “eiskönigin”) http://bit.ly/czqoz3 1.287.390.814.000,00

- roughblog » A Poem A Day – Sören Wuttke http://bit.ly/acBJLM 1.287.389.610.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Briefe aus Sizilien (1). Von Neapel … http://bit.ly/b5t2ji 1.287.389.610.000,00

- taberna kritika – kleine formen » Die Quotenmaschine http://bit.ly/cW76TF 1.287.384.674.000,00

- pödgyr » So, 17.10.10 (Mo, 18.10.10, 1:59): Eigensinn http://bit.ly/abOzXb 1.287.373.219.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » bauchwellen http://bit.ly/b5phql 1.287.373.218.000,00

- in|ad|ae|qu|at » NEUES VON FREUNDEN http://bit.ly/bDKdzz 1.287.370.581.000,00

- rheinsein » Smash `s Syschtämli http://bit.ly/cKCKWx 1.287.356.919.000,00

- Tage-Bau » Alles ist Poesie http://bit.ly/aedo8a 1.287.354.912.000,00

- Turmsegler » Über Zeugen (Einleitung) http://bit.ly/aFHW5d 1.287.342.518.000,00

- Tage-Bau » Poetologie vs. Literarizität oder: Warum Kunst von Können kommt http://bit.ly/ad7WQl 1.287.322.812.000,00

- Tage-Bau » YARPPizität http://bit.ly/cUmbT3 1.287.321.672.000,00

- Tage-Bau » Jwdtäten – gepunktet. Jwds lyrisches bekenntnis. http://bit.ly/9ESRH1 1.287.318.321.000,00

- Aleatorik » Taten und Zutaten, Möglichkeiten, Verbrechens- und Verfolgerforschung http://bit.ly/deHBaw 1.287.317.232.000,00

- rheinsein » Rhimaa http://bit.ly/c2XgAd 1.287.317.232.000,00

- ocularium » Der Mörder küsst den Dolch http://bit.ly/a22KVH 1.287.310.588.000,00

- roughblog » A Poem A Day – Ueli Hafner http://bit.ly/9pmAAJ 1.287.310.587.000,00

- ocularium » Da war ich noch ein Kind http://bit.ly/bL1LHx 1.287.310.587.000,00

- Tage-Bau » Poetizität http://bit.ly/cHDytU 1.287.304.491.000,00

- logbuch isla volante » gedränge http://bit.ly/9FXG7R

Schlagwort-Archive: Text

Kurztitel & Kontexte bis 2010-10-17

- in|ad|ae|qu|at » Salon Littéraire : Elisabeth Wandeler-Deck : VERSETZTE STÜCKE http://bit.ly/dp3J17 vor ungefähr 3 Stunden

- pödgyr » Sa, 16.10.10 (So, 17.10.10, 2:14): Salomon in den Städten http://bit.ly/drusgb vor ungefähr 6 Stunden

- parallalie » hergefundenes … http://bit.ly/9kyaQA vor ungefähr 8 Stunden

- Tage-Bau » Uneigentlicher Eigensinn des Sprechens, also der Sehnsucht und des Schüchternen http://bit.ly/cqlfns vor ungefähr 9 Stunden

- andreas louis seyerlein : particles » time http://bit.ly/blgwoi vor ungefähr 9 Stunden

- pödgyr » Fr, 15.10.10 (Sa, 16.10.10, 5:43): Uneigentlicher Eigensinn des Sprechens, also der Sehnsucht http://bit.ly/aqsBqS vor ungefähr 9 Stunden

- roughblog » Heiße Fusion mit Suchmaschine http://bit.ly/9H0iwS vor ungefähr 14 Stunden

- rheinsein » Rheinische Tierwelt (10) http://bit.ly/9iAN2I vor ungefähr 23 Stunden

- roughblog » Letzte Notizen 53 – Bruno Steiger http://bit.ly/d300Ad vor ungefähr 23 Stunden

- taberna kritika – kleine formen » @etkbooks twitterweek (20101016) http://bit.ly/brDkuP 1.287.212.905.000,00

- in|ad|ae|qu|at » WDR- Feature über Büchner- Preisträger Reinhard Jirgl http://bit.ly/cO4Kvq 1.287.200.952.000,00

- Tage-Bau » was ist literiren http://bit.ly/c5ZudM 1.287.181.015.000,00

- Tage-Bau » Traumpalast http://bit.ly/969c20 1.287.178.729.000,00

- Tage-Bau » Un.Wucht http://bit.ly/a0uEBm 1.287.166.007.000,00

- tw: inoffizielle ankündigung: „ONPOS. Wörter, die es gar nicht gibt“ http://etkbooks.com/edition/onpos #lbn http://bit.ly/dvee0V 1.287.158.988.000,00

- Matthias Kehles Lyrik-Blog » Kommentare zum Offenen Brief von Hammerschmitt und Haasis http://bit.ly/9IxeG5 1.287.156.909.000,00

- Matthias Kehles Lyrik-Blog » Gedicht des Tages – Dieter Schlesak http://bit.ly/bhZyg0 1.287.154.614.000,00

- rheinsein » Einfalte Delineation (3) http://bit.ly/abUCa7 1.287.132.672.000,00

- taberna kritika – kleine formen » (04) Zeitgeist http://bit.ly/crNCUL 1.287.128.322.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Kein Dts für die Tage des 15. bis 24… http://bit.ly/bs1VSC 1.287.117.615.000,00

- Tage-Bau » schauer.feld.kiel http://bit.ly/9mWioI 1.287.117.615.000,00

- pödgyr » Mi, 13.10.10 (Fr, 15.10.10, 1:04): Zettels Trauma http://bit.ly/dzpkXl 1.287.116.471.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Nach Sizilien! Das Arbeitsjournal de… http://bit.ly/9k5X1B 1.287.116.471.000,00

- pödgyr » Do, 14.10.10 (Fr, 15.10.10, 2:25): schauer.feld.kiel http://bit.ly/bUYAsU 1.287.116.471.000,00

- in|ad|ae|qu|at » Deutscher Buchpreis 2010 | 1 Nachschrift http://bit.ly/bnOMi0 1.287.106.480.000,00

- Turmsegler » Juda Liva lexikalisch http://bit.ly/d2dBvp 1.287.095.051.000,00

- Aleatorik » Licht im August II: Der Anschein natürlicher Vorgänge http://bit.ly/bF21ew 1.287.089.741.000,00

- Tage-Bau » Der leise Zweifel http://bit.ly/c0ktfb 1.287.083.290.000,00

- Tage-Bau » dorthin zurück http://bit.ly/a40I7M 1.287.078.096.000,00

- der goldene fisch » Andreas Louis Seyerlein : ~ http://bit.ly/a6ZS9l 1.287.076.086.000,00

- roughblog » A Poem A Day – Hans Schiebelhuth http://bit.ly/cFbPVs 1.287.068.818.000,00

- Turmsegler » Singvogelfalle http://bit.ly/c8Lruu 1.287.067.427.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » bagdadradio http://bit.ly/d4L0Ie 1.287.066.214.000,00

- Matthias Kehles Lyrik-Blog » Dialog statt Offene Briefe http://bit.ly/93u9nz 1.287.065.248.000,00

- Matthias Kehles Lyrik-Blog » Offener Brief von Marcus Hammerschmitt und Hellmut G. Haasis http://bit.ly/97xfLe 1.287.063.428.000,00

- Turmsegler » Heute in der Au http://bit.ly/af9Xx3 1.287.060.919.000,00

- Kunstradio Podcast » “100 Words Per Metre” http://bit.ly/b1CdLj 1.287.058.866.000,00

- Kunstradio Podcast » “Don’t measure me” http://bit.ly/du0rOv 1.287.058.865.000,00

- Kunstradio Podcast » “Radio art is what I think it is” http://bit.ly/cEQV0J 1.287.058.865.000,00

- Kunstradio Podcast » „not by note“ http://bit.ly/aRVA9T 1.287.058.865.000,00

- logbuch isla volante » leicht http://bit.ly/cFEw08 1.287.045.550.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Arbeits-, Eil- und Rückreisjournal:… http://bit.ly/c7wH6q 1.287.031.875.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 14.10.2010. http://bit.ly/cGbbV5 1.287.031.875.000,00

- roughblog » Letzte Notizen 52 – Bruno Steiger http://bit.ly/bmZxBJ 1.287.029.385.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Heute abend: ANH liest AZREDS BUCH. … http://bit.ly/alEJnz 1.287.029.385.000,00

- in|ad|ae|qu|at » Litblogs.net – Lesezeichen 3 | 2010 http://bit.ly/aFHaOr 1.287.017.353.000,00

- parallalie » hat meite … http://bit.ly/9YFRXP 1.287.007.210.000,00

- parallalie » Murnau’s FAUST (neo-folk OST) http://bit.ly/cxp7QW 1.287.007.210.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Die letzten Tage 125 http://bit.ly/ahnVWr 1.287.004.059.000,00

- tw: „Kindle Singles“ http://trunc.it/br1fh #lbn http://bit.ly/aL8mff 1.286.980.477.000,00

- Turmsegler » Obdachlos online http://bit.ly/cjXE1d 1.286.967.089.000,00

- Aleatorik » „Die ganze Zeit“ http://bit.ly/aBKbCm 1.286.957.919.000,00

- roughblog » Neues vom Brüterich http://bit.ly/8XnlIj 1.286.957.919.000,00

- taberna kritika – kleine formen » Was macht eigentlich die Lettristische Internationale? (notula nova 101) http://bit.ly/aLZgwn 1.286.953.165.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 13.10.2010. http://bit.ly/8X2LkS 1.286.952.075.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Thomas Hettche: Die Liebe der Väter,… http://bit.ly/bYBnQg 1.286.952.075.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Zu Hettches Liebe eines Vaters. Im A… http://bit.ly/a8PUFl 1.286.948.386.000,00

- pödgyr » Di, 12.10.10 (Mi, 13.10.10, 4:53): (Fremder) Friedrich 2.0 (2) http://bit.ly/9FBaOe 1.286.944.904.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » peking http://bit.ly/bkj3qr 1.286.944.904.000,00

- in|ad|ae|qu|at » | tableau de texte | Anja Utler : “Schau, einer fliegt” oder Komm, es ist möglich ! – Zu Teresa P… http://bit.ly/dzWoqX 1.286.933.628.000,00

- parallalie » weil wenn auch du … http://bit.ly/cnYNXk 1.286.914.409.000,00

- Tage-Bau » Wortgewebe http://bit.ly/cfcfqZ 1.286.910.430.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Die letzten Tage 124 http://bit.ly/9dN1j4 1.286.908.522.000,00

- Tage-Bau » nuancen http://bit.ly/abDkAF 1.286.906.360.000,00

- Aleatorik » Ich habe mich verrechnet http://bit.ly/dAy7Y4 1.286.900.550.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » minutenzeit http://bit.ly/busESG 1.286.897.775.000,00

- rheinsein » Gorrh (9) http://bit.ly/ciq96J 1.286.881.576.000,00

- Tage-Bau » autumn lake http://bit.ly/bZLvYH 1.286.878.823.000,00

- litblogs.net – Prozesse » Das Lesezeichen 03/2010 ist da! http://bit.ly/cJl9S5 1.286.875.419.000,00

- der goldene fisch » Hans Thill : Ortsveränderung: die Dörfer http://bit.ly/bAzoza 1.286.871.716.000,00

- ocularium » Zum Beispiel http://bit.ly/b0b3fO 1.286.871.716.000,00

- der goldene fisch » Andreas H. Drescher : ELF ZEITALTER I http://bit.ly/cfV0TI 1.286.871.715.000,00

- Visuelle Poesie » TH HLY BBL http://bit.ly/bOdosq 1.286.865.534.000,00

- taberna kritika – kleine formen » TCT-H (R): Szene 3 http://bit.ly/b4AzlS 1.286.865.311.000,00

- roughblog » A Poem A Day – Pier Paolo Pasolini (2) http://bit.ly/dghkA7 1.286.865.311.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Im Schauerfeld (1). Arno Schmidt, zi… http://bit.ly/bPpf6A 1.286.864.381.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 12.10.2010. http://bit.ly/cwf9qY 1.286.861.264.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » ti Golan im Schauerfeld: das Arbeit… http://bit.ly/ckGsH9 1.286.860.110.000,00

- Aleatorik » „Extreme Wahrheit“ versus „Erzählerische Unschärfe“ http://bit.ly/dhN07f 1.286.847.382.000,00

- ocularium » Nicht das, was ist http://bit.ly/c8DCc2 1.286.847.382.000,00

- parallalie » Marcello Sambati: aus der dunkelheit http://bit.ly/b0SPev 1.286.831.815.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Die letzten Tage 123 http://bit.ly/ccK7O8 1.286.829.719.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » schlafhauszeit http://bit.ly/cSDcqj 1.286.829.459.000,00

- roughblog » A Poem A Day – Hortensie und Kugelfisch http://bit.ly/dbW2Ew 1.286.816.785.000,00

- pödgyr » Mo, 11.10.10 (Mo, 11.10.10, 5:58): Friedrich 2.0 (1) http://bit.ly/bMgr99 1.286.782.542.000,00

- roughblog » Letzte Notizen 51 – Bruno Steiger http://bit.ly/9LKsI4 1.286.781.311.000,00

- taberna kritika – kleine formen » Die Heilige und ihr Narr http://bit.ly/9DVfUj 1.286.778.931.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Die Arbeitsjournale vom 6. bis 10. O… http://bit.ly/9bA3tu 1.286.776.388.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 11.10.2010. http://bit.ly/dyN5im 1.286.775.329.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » ti Golan: Das Arbeitsjournal des Mo… http://bit.ly/b8r3Bl 1.286.774.010.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 7. bis 10.10.2010. http://bit.ly/8YNX3a 1.286.774.010.000,00

- in|ad|ae|qu|at » NEUES VON FREUNDEN http://bit.ly/bOKHnW 1.286.772.916.000,00

- pödgyr » So, 10.10.10 (Mo, 11.10.10, 4:45): Schnappszahl europäisch noctörnend http://bit.ly/c782x7 1.286.769.108.000,00

- parallalie » Mycenae Alpha (Iannis Xenakis) http://bit.ly/blHFxZ 1.286.765.990.000,00

- pödgyr » Sa, 9.10.10 (Mo, 11.10.10, 4:20): Marcus‘ Director’s Cut http://bit.ly/aWdwqi 1.286.765.989.000,00

- parallalie » torschlußpanik http://bit.ly/csu7lT 1.286.749.033.000,00

- Tage-Bau » Lasse schlafen #2 http://bit.ly/9bVqI7 1.286.710.040.000,00

- rheinsein » Einfalte Delineation (2) http://bit.ly/amKfM9 1.286.702.159.000,00

- logbuch isla volante » überland http://bit.ly/bmtn3I 1.286.701.188.000,00

- tw: http://www.smallpartsisolatedandenjoyed.de/ #lbn http://bit.ly/atxI6x

Inhalt 03/2010

Die Lesezeichen-Ausgabe 03/2010 erschien am 12. Oktober 2010.

In dieser Ausgabe:

Bilder von Moran Haynal, Wus Reise nach Europa, Illusionen, Papiere von Seide, ein Fest der Poeten, zum Hölty-Preis für Lyrik, The Chomskytree-Haiku (Rhizome), Mathematik mit Blumen, Ezra Pound und Rihaku, auflaufende Metaphern, eine bittre Liebe, der Stadtpräsident von Bern, die schlaffe Seele des Leders, die stillen Stellen des Archivs, Über- und Untersprachen, rostrote Räusche, Gerald Eckert und Machaut uvm.

INHALT:

- illusion

von Anatol

in Visuelle Poesie

- F13/M12/O9

von Marianne Büttiker

in con.tempo

- er legt es ein u.a.

von Helmut Schulze

in parallalie: 1, 2, 3

Fr, 6.8.10 (Sa, 7.8.10, 5:14): Gegendämm[er]ung

Text von heute journalistisch, …

— snip! —

Nachhall von Zeiten, Räumen und Textklängen

Die Ensembles reflexion K und voces verbanden in der Nikolaikirche alte mit Neuer Musik.

Eckernförde. Es war „ein sich anders in die Leere Sagen“, wie es der Lyriker Raoul Schrott einmal nannte, als Guillaume de Machaut um 1360 die erste vierstimmige Messe schrieb und damit nicht nur die Mehrstimigkeit, sondern auch die Gestaltung des Raums durch Klang zum Kompositionsprinzip erhob. Vom Papst mit einem Bann versehen und unverstanden war diese „Ars nova“ zunächst – ein Schicksal, das die Neue Musik mit dieser alten lange teilte. Aber nicht nur deshalb stellten das Eckernförder ensemble reflexion K und das Berliner ensemble voces in der Nikolaikirche unter dem Konzertmotto „Gegendämmerung“ Machauts richtungsweisendes Werk vieren des Eckernförder Komponisten Gerald Eckert gegenüber.

Machauts „Messe de Nostre Dame“ klingt rund 650 Jahre nach ihrem Entstehen eigentümlich modern, gerade wenn das ensemble voces die einzelnen Sätze zwischen Eckerts Kompositionen präsentiert. Machaut wie Eckert erweisen sich als „Echolote“, die die musikalischen Parameter Zeit und (Raum-) Klang neu „eichen“. In der rein elektronischen Komposition „Aux mains de l’espace“ („in der Hand des Raums“) ist diese Neuverortung sogar programmatischer Titel. Eckert komponiert hier nicht mit den Klangereignissen an sich, sondern nur mit deren Nachhall, also ihrer zeitlich verschobenen Wechselwirkung mit dem Raum. Auch in „Nen VII“ konfrontiert er den auf Tonband aufgenommenen und elektronisch verfremdeten Nachhall von Flöte und Cello mit deren Live-Klängen, welche Kombination sich wiederum mit dem Raumhall der Nikolaikirche überlagert. Solche in einander verschränkten Klangebenen sind typisch für Eckerts Musik und finden sich im hier möglichen direkten Vergleich mit Machaut auch schon bei letzterem.

Eine weitere Gemeinsamkeit, die sich über die Jahrhunderte hinweg spinnt, wird in Eckerts „Annäherung an Petrarca“ und „Gegendämmerung“ deutlich, in denen auch die menschliche Stimme eine Klangrolle spielt. Machaut machte in seiner Messe den Text zum Klang, indem er ihn über weit gespannte Melissmen (ein Silbe erstreckt sich über viele Töne) dehnte. Die Musik fügt sich so in die „Löcher“, die Leerstellen, die der Text (zu-) lässt. Genauso bei Eckert, der Raoul Schrotts Gedicht „Physikalische Optik V“ in „Gegendämmerung“ eben nicht vertont, sondern es fragmentiert und so den Sinn in etwas sinnlich Wahrnehmbares transformiert. Was schon bei Machaut „unerhört“ im doppelten Wortsinne war, ist so noch heute ein Hall, der die Texte mit Klang und damit neuem Sinn füllt.

— snap! —

… lyrisch …

— snip! —

gegendämm[er]ung

ein and’res in die welt mich fragensagen:

dass ich als nicht und wicht und schüchtern licht

würd‘ alle fensterstürze mutig wagen,

damit ich nicht, was alte kunst uns spricht.

die welt steht kopf, nur wenn wir sie ertragen:

symbol und all das freche metaphoren

den unvergessenen ins grab geschlagen,

auf dass sie sich erst und dann uns verloren.

das rad steht stiller als das kyrie

der plattitüde aller nacht geweihten.

aus sommers fernen schreit die furie,

was sie gesetzt zu früh in lieb‘ der leiden.

ich dämm‘ sie ein, den fluss, das meer, die seen,

und träume mich, zu singen solchen feen.

— snap! —

… und filmisch:

- von Jörg Meyer

in pödgyr

Protokolltext 16. 9. 2010

Für Michael Lentz und gegen Dirk von Petersdorff. Paulus Böhmer zu Ehren. „Nach” dem Hannoverabend des 16. Septembers 2010. Mit Marion Poschmann und Jan Wagner. Nie aber sollst du mich nennen, sowieso: die Dschungelmacht (nicht) nutzen.

Michel Krügers Einleitung

„Erwähne mich bitte nie in Der Dschungel” – wir standen rauchend mit >>>> Michel Krüger auf der Freitreppe zum >>>> Künstlerhaus Sophienstraße beisammen; Krüger etwas abseits, da Franka G. und ich so in persönlichem Gespräch begriffen – „nein, auch nicht als F.. Weißt du, ich erinnere mich: vor Jahren, als Gustavson diesen Eheroman herausbrachte, von dem ich ihm noch abgeraten hatte, denn wenn jemand leidet, dann sieht er nicht klar… also damals hat er selbstverständlich auch mich mitverwurstet… alles ganz anonym, ich war einfach nur F.. Doch ein Jahr später kommt ein Patient in meine Praxis, sieht mich nur, geht zwei Schritte zurück und sagt mißtrauisch: ‚Sie sind doch F., Frau G?’ Du siehst, sogar Patienten lesen. Nein wirklich, Alban: keine Erwähnung. Dein Dschungel ist ein gefährliches Besteck.” Weshalb sie Besteck sagte, erklär ich mir aus ihrer bezahnten Profession. In der Tat finde ich heute morgen >>>> meinen Text zur Eröffnung des ilbs unter den allerersten Google-Links. Manch einer wird so Die Dschungel nie wieder los, woraus sich dann vielleicht d o c h erklärt, weshalb >>>> BettyB – meine Stellvertreter-Figur für viele andere, die wirklich sind – so unbedingt anonym bleiben will. Denn manchmal, da hat die Betty recht, n u t z e ich die Dschungelmacht. Zum Beispiel nämlich jetzt:

Spät nachts kam ich >>>> aus Hannover zurück. Jan Volker Röhnert zwar bot mir an, allerdings zögerlich, mit ihm das Hotelzimmer zu teilen („Bei mir stehn eh zwei Betten drin”), doch s o nah sind wir einander nicht; das wußten wir beide. Außerdem war und ist er keine Frau: bei denen stört mich Fremdheit nicht. Im Gegenteil. „Fremdheit macht Erektion”, heißt es in >>>> MEERE; das gilt für Frauen genauso, nur halt mit einem anderen Effekt, wenn auch einem, der aufs selbe hinauswill. Kurz, ich fuhr denn nachts wieder heim. Da hatte ich einen Gedichtband gekauft, spontan, ich konnte nicht anders, nämlich  Michael Lentzens 100 Liebesgedichte, >>>> bei S. Fischer unter dem Titel „Offene Unruh” erschienen. Michael Braun hat zu ihnen leidenschaftlich geschrieben, was gestern abend >>>> Martin Rector vortrug, weil Braun krankheitshalber verhindert war. Ich hätte mir gewünscht, daß Michel Krüger, der über Jan Wagner vortrug, die Vorstellung Michael Lentzens übernommen hätte. So nun geriet Lentz in schlechte Gesellschaft. Denn der Kotau, mit dem sich Rector zuvor Petersdorffs betriebsbe-, ja –durchgetriebenen Produkten zu Füßen geworfen hatte, war schlichtweg ekelerregend gewesen – zumal er darauf enormen rhetorischen Nachdruck verwandte, wiewohl doch allenfalls ein Erstaunen sein kann, daß ein Mann mit einer solchen intellektuellen Karriere solche schlechten Verse verfaßt. Tatsächlich meidet Petersdorff in seinen „Gedichten” nicht eine einzige Banalität, ja er gefällt sich und, schlimmer, suhlt uns darin: das gilt für die Formen wie den Inhalt. Wo es hingeht, fleddert er in den letzten Knochen Gernhardts herum, der auch schon lyrisch ein, wenn auch ungewollt, Scharlatan war. Geht es, wie nahezu immer, schlecht, ist Petersdorff kaum mehr als eine Mary Roos der Alltagsgedingse. Das desavouiert die Formen, derer er sich bedient – immer auf das schnellstgefundene Reimwort gehüpft. Zwar ist dies nicht ohne Kunsthandwerk, denn das ist freilich recht toll, wenn selbst die Glätte klappert. „Ein Replikant”, dachte ich aber, „meine Güte: So schreiben Replikanten Gedichte.” Wo wahres Gefühl wäre zu erwarten, Betroffenheit, jaja: sagen Sie nur „sentimental” – das heißt doch nicht, das Engagement sei sentimental auch in Worte zu fassen… – kurz: wo L e b e n ein Gedicht beseelte, wirkt durch Petersdorffs Verse nichts als Mainstream-Prothetik. Gebrauchsgedichte sind das im besten Fall, die aber, durch Kleist(!!)- und Liliencron-Preise, zu Hölderlin hinaufgemetzt worden sind von einem Betrieb, der sich hierin schamloser offenbarte denn je. Unter der plastifizierten Oberfläche schaut Tiefe nicht mal mehr durch. Hier werden gestiegene Brötchenpreise zu Weltschmerz ohne Schmerz, ja Schmerz selber, ganz wie die Liebe, zum Produkt der affirmativsten Melancholie. Die setzt, ganz klar, auf den Ulk. Wäre ich gutwillig, ich spräche von Abwehr, Reaktionsbildung nämlich: das Lachen, auf das Petersdorff so ganz erfolgreich abzielt, hat das Niveau eines ins Feinsinnige nobilitierten Schenkelklatschens. Dabei geht der Mann völlig nackt. Neben mir und um mich herum zuckten die, die es wußten. Aber sie schwiegen. Die anderen lachten, wie zu erwarten, denn was des Affen ist, das frißt er. Alleine ich – Leser, ich konnte nicht anders – rief ein „Furchtbar!” in den Applaus.

Michael Lentzens 100 Liebesgedichte, >>>> bei S. Fischer unter dem Titel „Offene Unruh” erschienen. Michael Braun hat zu ihnen leidenschaftlich geschrieben, was gestern abend >>>> Martin Rector vortrug, weil Braun krankheitshalber verhindert war. Ich hätte mir gewünscht, daß Michel Krüger, der über Jan Wagner vortrug, die Vorstellung Michael Lentzens übernommen hätte. So nun geriet Lentz in schlechte Gesellschaft. Denn der Kotau, mit dem sich Rector zuvor Petersdorffs betriebsbe-, ja –durchgetriebenen Produkten zu Füßen geworfen hatte, war schlichtweg ekelerregend gewesen – zumal er darauf enormen rhetorischen Nachdruck verwandte, wiewohl doch allenfalls ein Erstaunen sein kann, daß ein Mann mit einer solchen intellektuellen Karriere solche schlechten Verse verfaßt. Tatsächlich meidet Petersdorff in seinen „Gedichten” nicht eine einzige Banalität, ja er gefällt sich und, schlimmer, suhlt uns darin: das gilt für die Formen wie den Inhalt. Wo es hingeht, fleddert er in den letzten Knochen Gernhardts herum, der auch schon lyrisch ein, wenn auch ungewollt, Scharlatan war. Geht es, wie nahezu immer, schlecht, ist Petersdorff kaum mehr als eine Mary Roos der Alltagsgedingse. Das desavouiert die Formen, derer er sich bedient – immer auf das schnellstgefundene Reimwort gehüpft. Zwar ist dies nicht ohne Kunsthandwerk, denn das ist freilich recht toll, wenn selbst die Glätte klappert. „Ein Replikant”, dachte ich aber, „meine Güte: So schreiben Replikanten Gedichte.” Wo wahres Gefühl wäre zu erwarten, Betroffenheit, jaja: sagen Sie nur „sentimental” – das heißt doch nicht, das Engagement sei sentimental auch in Worte zu fassen… – kurz: wo L e b e n ein Gedicht beseelte, wirkt durch Petersdorffs Verse nichts als Mainstream-Prothetik. Gebrauchsgedichte sind das im besten Fall, die aber, durch Kleist(!!)- und Liliencron-Preise, zu Hölderlin hinaufgemetzt worden sind von einem Betrieb, der sich hierin schamloser offenbarte denn je. Unter der plastifizierten Oberfläche schaut Tiefe nicht mal mehr durch. Hier werden gestiegene Brötchenpreise zu Weltschmerz ohne Schmerz, ja Schmerz selber, ganz wie die Liebe, zum Produkt der affirmativsten Melancholie. Die setzt, ganz klar, auf den Ulk. Wäre ich gutwillig, ich spräche von Abwehr, Reaktionsbildung nämlich: das Lachen, auf das Petersdorff so ganz erfolgreich abzielt, hat das Niveau eines ins Feinsinnige nobilitierten Schenkelklatschens. Dabei geht der Mann völlig nackt. Neben mir und um mich herum zuckten die, die es wußten. Aber sie schwiegen. Die anderen lachten, wie zu erwarten, denn was des Affen ist, das frißt er. Alleine ich – Leser, ich konnte nicht anders – rief ein „Furchtbar!” in den Applaus.

So war diese Lesung nicht nur eine Maulschelle ins Gesicht Paulus Böhmers – Rector hatte nämlich gar noch „empfohlen”, an Petersdorff den nächsten Hölty-Preis zu vergeben -, sondern eine Beleidigung der drei anderen Autoren, die das Vorprogramm zur Preisverleihung bestritten: eine Verletzung der sanften, melodiösen Gedichte Jan Wagners, der stillen, ausgesprochen formstrengen, bisweilen schwebenden Gedichte Marion Poschmanns und – daß der sich nicht wehrte! – der radikalen und doch gefährdeten Sprache der „100 Liebesgedichte” von Michael Lentz. Sie waren meine Entdeckung des gestrigen Abends. Sie überfuhren mich, sie machten mich nervös, sie schossen durch mich hindurch. Lentz weiß um die Öffnung, der er sich aussetzt, jede Zeile ist von einem Schmerz, der andere nachtreten läßt, wenn wer schon fiel. Daher die aggressive, dabei virtuose Vortragsform. Sie ist nicht jedermanns Sache, ganz sicher. Sie fällt einen an. Da hat einer, spürt man, den Sprengsatz bereits um den Bauch. Das interpretiert die Gedichte: schützt sie nämlich. Wie groß, abermals nämlich, dann nämlich mein Erstaunen, als ich sie nachts, auf der Rückfahrt im Zug, alleine für mich las. Welch eine Traurigkeit. Welch eine Verlassenheit. Welch Unglück, das immer noch liebt. Welche Ehrlichkeit dabei, unkorrumpierbar auch durch sich selbst. Leser, kaufen Sie sich >>>> diesen Band. Tragen Sie diese Gedichte immer bei sich. Wie ich fortan.

am ende des ganges die tür

du stehst gegen die wand und wartest

auf wen? durch die tür musst du selbst

geh aufrichtig wende den blick nicht ab

deine schritte seien sicher und ruhig

hast du die tür erreicht öffne sie

dann endlich sage folgende worte: ich liebe dich

merkst du dass es keinen boden gibt?

und der gang nimmt kein ende* Dann aber Paulus Böhmer.

Damen und Herren: ein Größter.

„Du hast ja keine Ahnung, welch einer Kraft es bedurfte, die Leute überhaupt zum Lesen zu bringen.” Ich schreib nicht, wer das gesagt hat: Solche, die die Abläufe kennen, ahnen es ohnedies, und die sie ahnen, kennen es. Da saß dann der Dichter, grau unterdessen das Haar, fast weiß sogar, vorn in der Reihe, dieser schwergewordene, wuchtige Mann, dessen Lebenswerk – „es ist mir peinlich, wenn jemand von ‚Werk’ spricht”, sagte er später; ich zuckte zusammen – doch aber j a: Lebens w e r k in der deutschen Lyrik seinesgleichen nicht einmal sucht, es wäre vergeblich – saß dieser Einsame  wuchtig da, der über Jahrzehnte den Steinkoloß rauf- und immer weiter raufgewuchtet hat – denn Sisyphos‘ Elend besteht ja nicht darin, daß der Stein immer wieder zurückrollt, sondern der Hang nimmt kein Ende: der Berg kennt keinen Gipfel; – … saß da und war fremd. Stieg fremd auf die Bühne,

wuchtig da, der über Jahrzehnte den Steinkoloß rauf- und immer weiter raufgewuchtet hat – denn Sisyphos‘ Elend besteht ja nicht darin, daß der Stein immer wieder zurückrollt, sondern der Hang nimmt kein Ende: der Berg kennt keinen Gipfel; – … saß da und war fremd. Stieg fremd auf die Bühne,  verlegen und fremd, reichte dem Sparkassenleiter die Hand, dem Oberbürgermeister, und wir spürten: Fremdheit, Fremdheit, Fremdheit. Seltsam: denn aber beglückt. Beglückte Fremdheit. Das war ihm vielleicht das peinlichste, daß er so glücklich war, und er floh mit >>>> Heusch ins Gedicht – in einen jener unendlichen Kaddishs, von denen >>>> Jan Volker Röhnert, der die kluge Laudatio sprach, nicht zu Unrecht meint, sie seien das Zentrum dieser Dichtung und überschrieben den Tod mit dem Leben, „zumindest für den Zeitraum des Lesens”. Röhnert nannte auch die Bezugsgröße: Homer. Bereits Benjamin habe gefragt, wann denn die Moderne ihre Dichtung des Kataloges bekomme. Nun sei sie, drei Jahrzehnte lang von der literarischen Öffentlichkeit nahezu unbeachtet, entstanden. Denn in der Tat, Böhmer zählt auf, das Nahste, das Fernste, den Geist und den Leib, die Mikroben, den Stoffwechsel: nichts ist profan; alles, seltsam!, wird heilig. Man muß das hören, wie das geht. Wie das konzertiert wird, wie das im Tanz dreht, wie die Verzweiflungen schreien, aber die Zartheiten legen sich drüber, das Zarte-an-sich, das nicht lügt. Wie Inseln der allerkleinsten Traurigkeiten entstehen, aber der Küsse auch, und wie sich wieder die ganze Welt darüberwälzt, Liedhaftes drin, das schon verklingt, wenn es anklingt, und nur bisweilen ein Reim hält es im Gedächtnis. Aber diese Reime sind oft falsch, falsch indes aus Nähe, falsch, um nicht zu lügen, nicht vor die Hunde zu werfen, die Schweine, die in die Perlen nicht fahren sollen. Im Wechselsang trugen die beiden das vor, der Dichter und der Sprecher, dieser ein Tenor, jener im Baß. Ach, wie muß Böhmer gelitten haben gestern abend, als ihm zu Ehren, dem die sogenannte klassische Musik ein Greuel ist, zwei Vertonungen von Hölty-Gedichten schlecht gesungen wurden, peinlich, dieses Outrieren der Sängerin, die ich nicht nenne, peinlich dieses hehre Gesichtsverziehen einer ältlich gewordenen Höheren Tochter, dieses Bedeutungsgeschnulze, peinlich besonders auch mir, der ich die sogenannte klassische Musik so sehr liebe, daß man dieses Fanny-Hensel-Zeug ausgerechnet diesem Dichter vorgesetzt. Daß er nicht platzte! Daß er nicht höhnte! Daß er nicht wütend den Saal verließ! Hat sich denn keiner darum geschert, w a s wohl des Böhmers Musik sei? M u ß denn der bürgerliche Musenbegehr derart amusisch sich in die Brüste werfen, noch immer? Schon peinlich sowieso, einen auf große Säle getrimmten Sopran, der zumal unsauber an den Tonrändern ist, in einen Kleinkinoraum hineinzutölen. Welch eine Brutalität!

verlegen und fremd, reichte dem Sparkassenleiter die Hand, dem Oberbürgermeister, und wir spürten: Fremdheit, Fremdheit, Fremdheit. Seltsam: denn aber beglückt. Beglückte Fremdheit. Das war ihm vielleicht das peinlichste, daß er so glücklich war, und er floh mit >>>> Heusch ins Gedicht – in einen jener unendlichen Kaddishs, von denen >>>> Jan Volker Röhnert, der die kluge Laudatio sprach, nicht zu Unrecht meint, sie seien das Zentrum dieser Dichtung und überschrieben den Tod mit dem Leben, „zumindest für den Zeitraum des Lesens”. Röhnert nannte auch die Bezugsgröße: Homer. Bereits Benjamin habe gefragt, wann denn die Moderne ihre Dichtung des Kataloges bekomme. Nun sei sie, drei Jahrzehnte lang von der literarischen Öffentlichkeit nahezu unbeachtet, entstanden. Denn in der Tat, Böhmer zählt auf, das Nahste, das Fernste, den Geist und den Leib, die Mikroben, den Stoffwechsel: nichts ist profan; alles, seltsam!, wird heilig. Man muß das hören, wie das geht. Wie das konzertiert wird, wie das im Tanz dreht, wie die Verzweiflungen schreien, aber die Zartheiten legen sich drüber, das Zarte-an-sich, das nicht lügt. Wie Inseln der allerkleinsten Traurigkeiten entstehen, aber der Küsse auch, und wie sich wieder die ganze Welt darüberwälzt, Liedhaftes drin, das schon verklingt, wenn es anklingt, und nur bisweilen ein Reim hält es im Gedächtnis. Aber diese Reime sind oft falsch, falsch indes aus Nähe, falsch, um nicht zu lügen, nicht vor die Hunde zu werfen, die Schweine, die in die Perlen nicht fahren sollen. Im Wechselsang trugen die beiden das vor, der Dichter und der Sprecher, dieser ein Tenor, jener im Baß. Ach, wie muß Böhmer gelitten haben gestern abend, als ihm zu Ehren, dem die sogenannte klassische Musik ein Greuel ist, zwei Vertonungen von Hölty-Gedichten schlecht gesungen wurden, peinlich, dieses Outrieren der Sängerin, die ich nicht nenne, peinlich dieses hehre Gesichtsverziehen einer ältlich gewordenen Höheren Tochter, dieses Bedeutungsgeschnulze, peinlich besonders auch mir, der ich die sogenannte klassische Musik so sehr liebe, daß man dieses Fanny-Hensel-Zeug ausgerechnet diesem Dichter vorgesetzt. Daß er nicht platzte! Daß er nicht höhnte! Daß er nicht wütend den Saal verließ! Hat sich denn keiner darum geschert, w a s wohl des Böhmers Musik sei? M u ß denn der bürgerliche Musenbegehr derart amusisch sich in die Brüste werfen, noch immer? Schon peinlich sowieso, einen auf große Säle getrimmten Sopran, der zumal unsauber an den Tonrändern ist, in einen Kleinkinoraum hineinzutölen. Welch eine Brutalität!

Die wirkliche Musik sangen Böhmer und Heusch. Das, von dem Abend, wird uns, die dabeiwaren, bleiben. Ighino ruft: „Nun sollst du wieder leben – wieder lachen – / Du bist so still – sag, freust du dich denn nicht?” Und Palestrina antwortet: „Doch, doch, mein Kind – nur, sieh – / Ich freu mich nicht so laut.” Und er schickt den Bub auf die feiernden Straßen.

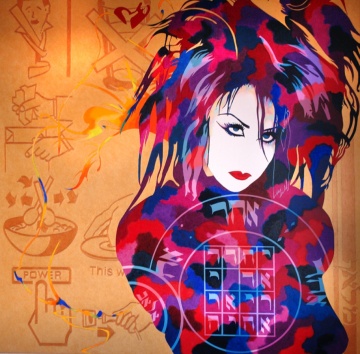

Mystik & Pop Art

© Moran Haynal – Öl auf Leinwand

••• Da trifft man jemanden seit Jahren beinahe täglich in der Synagoge und weiß nur ganz ungefähr, dass der Andere Künstler ist, aber nicht, was er eigentlich genau treibt. Zeitmangel und tausend brennende Kittel verhindern sogar ein persönliches Gespräch. Eine Schande ist das. Aber heute hat es nun endlich geklappt. Ich habe Moran Haynal in seiner Münchner Wohnung, die auch sein Atelier und gleichzeitig eine Galerie ist, besucht; und ich war überwältigt.

Moran Haynal stammt aus Ungarn, hat 20 Jahre in Israel gelebt, und ist nun – der Liebe wegen – seit etwa zwei Jahren in München zu Hause. In Israel verdiente er sein Geld nicht nur als freier Künstler, sondern auch als Gebrauchsgrafiker (Produktgestaltung) und als Sofer. Sofrim sind jene akribischen Schönschreiber, unter deren geduldigen Händen Torah-Rollen, Mesusot und Megillot (Schriftrollen der Propheten- und Schriftenbücher der Bibel) entstehen. Das vermutet man, wenn man ihn zum ersten Mal trifft, eher nicht, denn sein Äußeres entspricht nicht eben der Vorstellung vom ultrafrommen Torah-Schreiber mit wehenden Pajess und in schwarzer Frommenkluft. Stattdessen steht ein zurückhaltender, sofort sympathisch wirkender Herr in Jeanslatzhose vor einem, ergrauter Bart, Turnschuhe mit Totenkopfprint und eine gehäkelten Kippa auf dem grauen zu einem Zopf geflochtenen Haar. Dazu kommt allerlei Silberschmuck an Handgelenk und Fingern. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie irritiert unser Gemeinderabbiner zunächst auf diesen Zugang aus dem Heiligen Land reagiert haben dürfte.

© Moran Haynal – Öl auf Leinwand

Ich hingegen finde sein Outfit gerade passend für den Spagat zwischen Religiosität und genussvoller Lebensbejahung, ein Spagat wohl, der sich auch in Moran Haynals Bildern ausdrückt. Die nämlich sind alles andere als fromm im herkömmlichen Sinne. Man werfe nur einmal einen Blick auf die präsentierten vier Beispiele aus einer aktuellen Serie des Malers: Frauenporträts mit Jugenstil und Pop-Art-Elementen – eingebettet aber in Schriftzeichen, die dem Eingeweihten schnell als kabbalistische Ausdeutungen auffallen. Es sind Amulette, Buchstaben- und Zahlenmuster, aber auch Zitate aus dem Talmud, und man kann schwer entscheiden, ob sich die unfromm oder gar nicht bekleideten Porträt-Modelle in der Umgebung der mystischen Zeichen befinden, ob sie aus ihnen aufsteigen, durch sie leben und fliegen – oder aber ob der Künstler die mystische Dimension in der sinnenfrohen Weiblichkeit ausmacht. Dann nämlich wäre die Kombination von Mystik und weiblicher Schönheit eine Ode an den Ewigen, ein Dank an die Schönheit der Schöpfung gewissermaßen. Das mögen manche Religiöse als Affront empfinden. Ich finde es ausgesprochen erfrischend.

© Moran Haynal – Öl auf Leinwand

Die Fotos können leider das ungeheure farbliche Leuchten der Bilder kaum einfangen. Faszinierend ist die Textur des Farbauftrags. Obgleich in Öl gemalt, wirken weite Flächen der Bilder wie aquarelliert und durch den hauchdünnen Farbauftrag gelegentlich wie transparent, so dass verschiedene Schichten – der Bilder wie auch der Bedeutungen – ineinander übergehen, durcheinander hindurchschimmern.

Das letzte Bild in diesem Beitrag ist eine kalligraphische Perle. Auf einer Papierrolle hat Moran Haynal das Hohelied Salomos in der klassischen Megilla-Schrift gestaltet. Jedoch fließt der Text aus dem Frauenporträt heraus, die einzelnen Kapitel des Gesanges wie Wellen von Haar…

Über viele Jahre hinweg hat Moran Haynal auch eine vollständige Pessach-Haggadah gestaltet, kalligrafisch und mit Illustrationen. Ich konnte mich gar nicht daran sattsehen.

© Moran Haynal – Öl auf Leinwand

Jetzt muss ich unbedingt Anna-Patricia Kahn von der Galerie °CLAIR aufmerksam machen. Ich kann nicht fassen, dass Morans Bilder in Deutschland noch nicht ausgestellt wurden.

© Moran Haynal – Das Hohelied Salomos als Kalligraphie-Megilla

Eine eigene Website hat Moran Haynal derzeit (noch?) nicht, aber Profile bei grafiker.de, Saatchi und ning.com. Interessenten können ihn über Facebook oder das Turmsegler-Kontaktformular kontaktieren. Ich leite Anfragen gern weiter.

- von Benjamin Stein

in Turmsegler

Kurztitel & Kontexte bis 2010-10-10

- roughblog » Letzte Notizen 50 – Bruno Steiger http://bit.ly/aOOIL8 vor ungefähr 1 Stunde

- in|ad|ae|qu|at » Salon Littéraire | herbert j. wimmer : FAZode VII http://bit.ly/d4m2nX vor ungefähr 5 Stunden

- andreas louis seyerlein : particles » meldung http://bit.ly/9lj8lw vor ungefähr 7 Stunden

- der goldene fisch » Hartmut Abendschein : dichter in linde, hamlet deklamierend http://bit.ly/cJXTLJ vor ungefähr 11 Stunden

- Aleatorik » Selbstverteidigung oder: Mein Leben nach dem Tod http://bit.ly/dc36Bu vor ungefähr 13 Stunden

- rheinsein » Einfalte Delineation http://bit.ly/buw1rC vor ungefähr 19 Stunden

- taberna kritika – kleine formen » @etkbooks twitterweek (20101009) http://bit.ly/a2pg5R vor ungefähr 22 Stunden

- roughblog » Letzte Notizen 49 – Bruno Steiger http://bit.ly/cqJnPV vor ungefähr 22 Stunden

- pödgyr » Fr, 8.10.10 (Sa, 9.10.10, 4:38): Jahrmarkt spät abends http://bit.ly/aQbTTl 1.286.597.394.000,00

- Turmsegler » At Roane Head http://bit.ly/bktThU 1.286.557.677.000,00

- rheinsein » Die elftausend Ruten http://bit.ly/bKFJ0k 1.286.556.677.000,00

- Turmsegler » Die Wüste sehen http://bit.ly/cOIaMv 1.286.534.350.000,00

- logbuch isla volante » meer http://bit.ly/cWdHWH 1.286.526.169.000,00

- taberna kritika – kleine formen » (03) Ach, wie singt die Nachtigall so süss http://bit.ly/bCwMmo 1.286.516.963.000,00

- pödgyr » Do, 7.10.10 (Fr, 8.10.10, 4:06): Die Länge der Weile http://bit.ly/96OSbj 1.286.508.044.000,00

- in|ad|ae|qu|at » Leopold Federmair : Genies , Geheimfiguren und gewandte Schreiber . Über die neue argentinische L… http://bit.ly/97yGdw 1.286.502.266.000,00

- Tage-Bau » Herbst in Kreuzberg 1 http://bit.ly/as0tBv 1.286.494.716.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » natalie sarraute http://bit.ly/adlZQc 1.286.489.946.000,00

- parallalie » weil ich spielte … http://bit.ly/bdWLZi 1.286.489.877.000,00

- Turmsegler » am strand http://bit.ly/aeGWt8 1.286.482.876.000,00

- Tage-Bau » Tanz in den Herbst http://bit.ly/cakXno 1.286.479.277.000,00

- rheinsein » L`écluses de Vogelgrun http://bit.ly/b4YhAi 1.286.442.319.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » * http://bit.ly/c1fy9T 1.286.437.871.000,00

- Matthias Kehles Lyrik-Blog » „Ein Terabyte Erleuchtung“ – Ron Winkler las in Karlsruhe http://bit.ly/d0exZ9 1.286.433.239.000,00

- litblogs.net – Prozesse » OUT NOW: Digitale Literaturvermittlung: Praxis, Forschung und Archivierung http://bit.ly/dClmwd 1.286.432.009.000,00

- in|ad|ae|qu|at » OUT NOW : Digitale Literaturvermittlung : Praxis , Forschung und Archivierung http://bit.ly/d53lnD 1.286.432.009.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Buchmessen-DTse: 7. – 10.10. 2010. http://bit.ly/9fKbk4 1.286.430.502.000,00

- pödgyr » Mi, 6.10.10 (Do, 7.10.10, 5:03): Tag der Republik (minus 1) http://bit.ly/ah5N5e 1.286.425.034.000,00

- Aleatorik » Liebe, Freundschaft und zu einem kleinen Teil auch arbiträre Sexualität http://bit.ly/b3Xx9N 1.286.396.648.000,00

- roughblog » Christian Filips: Neue heiße Fusionen http://bit.ly/cVfYjO 1.286.356.061.000,00

- logbuch isla volante » tati http://bit.ly/aFtmxV 1.286.354.020.000,00

- in|ad|ae|qu|at » | tableau de texte | Seitenweise – Was das Buch ist http://bit.ly/auraxF 1.286.349.346.000,00

- taberna kritika – kleine formen » (What’s the Story) (notula nova 100) http://bit.ly/bBvqN7 1.286.347.187.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 6.10.2010. Buchmesse Frankfurtmain. http://bit.ly/bf9l6G 1.286.345.642.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Messejournal. Mittwoch, der 6. Oktob… http://bit.ly/dD13TS 1.286.344.274.000,00

- pödgyr » Di, 5.10.10 (Mi, 6.10.10, 4:03): nachttauisch http://bit.ly/crCiK1 1.286.337.375.000,00

- marianne büttiker » B1/P5/H8 http://bit.ly/c2VaiU 1.286.317.870.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » marit http://bit.ly/bnd8iU 1.286.317.870.000,00

- der goldene fisch » Mirko Bonné : Billy Shakespeare http://bit.ly/9h0fdg 1.286.310.939.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Soeben erschienen. Azreds Buch: Gesc… http://bit.ly/ar43bv 1.286.300.805.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Wege http://bit.ly/blSIxN 1.286.290.227.000,00

- Turmsegler » Am Robbenkap http://bit.ly/buoIQ0 1.286.276.836.000,00

- rheinsein » Titisee http://bit.ly/aDF3Yl 1.286.274.481.000,00

- pödgyr » Mo, 4.10.10 (Di, 5.10.10, 8:12): Predigt der Tiere http://bit.ly/bhZCeG 1.286.261.952.000,00

- roughblog » Peter Waterhouse zu Ulf Stolterfoht: Erste Reste http://bit.ly/dcZLCs 1.286.260.953.000,00

- roughblog » A Poem A Day – Ulf Stolterfoht http://bit.ly/ckudBZ 1.286.259.675.000,00

- in|ad|ae|qu|at » audio aktuell http://bit.ly/cwIdW9 1.286.258.161.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Ortlos. Das Arbeitsjournal des Diens… http://bit.ly/bfhHoV 1.286.250.962.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 5.10.2010. http://bit.ly/dgp9EH 1.286.248.591.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » luftzeitpumpen http://bit.ly/9mOPjO 1.286.230.730.000,00

- parallalie » drei warens … http://bit.ly/9fBS2n 1.286.228.548.000,00

- in|ad|ae|qu|at » Salon Littéraire | Daniel Wisser : Texte zu Grafiken der Künstlerin Lotte Lyon http://bit.ly/a1QxgG 1.286.207.327.000,00

- Matthias Kehles Lyrik-Blog » Rolf Hermann ist Tübinger Stadtschreiber http://bit.ly/blqOkP 1.286.207.327.000,00

- in|ad|ae|qu|at » audio aktuell http://bit.ly/9AXUXU 1.286.198.340.000,00

- in|ad|ae|qu|at » audio aktuell gesamt http://bit.ly/8YRFNN 1.286.196.963.000,00

- rheinsein » Durchs Höllental http://bit.ly/bWuZpk 1.286.193.921.000,00

- tw: Schaut sich donnerstag und freitag die buchmesse an. Kontakte gerne dm oder mail … #lbn http://bit.ly/dau5hp 1.286.187.049.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Das fehlende Mysterium. Die Fenster … http://bit.ly/c8bSgm 1.286.186.886.000,00

- logbuch isla volante » fisch http://bit.ly/9Rktkq 1.286.180.762.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Wie einer durch Milch geht: unausges… http://bit.ly/90oAfH 1.286.177.661.000,00

- in|ad|ae|qu|at » NEUES VON FREUNDEN http://bit.ly/bUay6q 10:16 AM Oct 4th

- roughblog » A Poem A Day – Elke Erb http://bit.ly/cf5LGN 9:55 AM Oct 4th

- andreas louis seyerlein : particles » maschinenradar http://bit.ly/9HGt0Y 9:55 AM Oct 4th

- tw: http://lossofgrasp.com/ #lbn http://bit.ly/9RzMre 9:04 AM Oct 4th

- taberna kritika – kleine formen » Spur der Steine http://bit.ly/akERnI 8:56 AM Oct 4th

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 4.10.2010. http://bit.ly/9d9Zaz 6:56 AM Oct 4th

- pödgyr » So, 3.10.10 (Mo, 4.10.10, 3:36): Romantisch gerettete Welt http://bit.ly/9U5ZbN 5:57 AM Oct 4th

- Turmsegler » It’s a Book! http://bit.ly/cg8ByU 1:36 AM Oct 4th

- Tage-Bau » Beerdigung im November http://bit.ly/d3yqDD 9:04 PM Oct 3rd

- andreas louis seyerlein : particles » inuktitut http://bit.ly/bu4q1k 7:36 PM Oct 3rd

- Turmsegler » Jacasser http://bit.ly/a6oFGW 6:26 PM Oct 3rd

- Aleatorik » Licht im August I: “I believe that man will not merely endure … “ http://bit.ly/bpDCAp 5:50 PM Oct 3rd

- Tage-Bau » Zur Sprache gebracht http://bit.ly/bEW2Hj 12:38 PM Oct 3rd

- rheinsein » Der Nasentrompeter http://bit.ly/dezyGr 10:07 AM Oct 3rd

- in|ad|ae|qu|at » | tableau de texte | Seitenweise – Was das Buch ist http://bit.ly/92xVAV 9:51 AM Oct 3rd

OUT NOW: Digitale Literaturvermittlung: Praxis, Forschung und Archivierung

||| TAGUNG & DOKUMENTATION | INHALTSVERZEICHNIS „DIGITALE LITERATURVERMITTLUNG . PRAXIS , FORSCHUNG , ARCHIVIERUNG“ | RELATED

TAGUNG & DOKUMENTATION

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr fanden an der Universität sowie im Literaturhaus Innsbruck die hochrangig besetzte Tagung “Digitale Literaturvermittlung : Praxis , Forschung und Archivierung” sowie die Bloglesung „Andere ( digitale ) Welten“ statt . Im Rahmen werden im Rahmen einer Kooperation das FWF- Projekts DILIMAG ( Innsbrucker Zeitungsarchiv/IZA u. Abteilung für Digitalisierung/DEA ) mit den HerausgeberInnen des Blogportals litblogs.net ( Christiane Zintzen und Hartmut Abendschein ) wurde die Chance wahrgenommen , auf praktischer , wissenschaftlicher und archivalischer Basis gesammelte Erfahrungen im Prozess der Literaturvermittlung im Internet auszutauschen, um damit Anregungen und Verbesserungsvorschläge für laufende und zukünftige Projekte zu gewinnen .

Die Bloglesung – mit den AutorInnen : Alban Nikolai Herbst ( Berlin ) . Andreas Louis Seyerlein ( Frankfurt , München ) , Hartmut Abendschein ( Bern ) und Christiane Zintzen ( Wien ) – zeigte auf’s Schönste die Diversität literarischer Blogs in deren konkreten Ausgestaltungen .

Im dem von Renate Giacomuzzi , Stefan Neuhaus und Christiane Zintzen edierten Tagungsband „Digitale Literaturvermittlung . Praxis – Forschung – Archivierung“ ( Studienverlag Innsbruck 2010 ) , den die HerausgeberInnen als praktikablen Reader zu Theorie und Praxis von Netzliteratur und deren verschiedenen thematischen Clustern konzipierten , erscheinen demnach einerseits die wissenschaftlichen und theoretischen Aspekte von Netzkunst und Webliteratur ( von der De- Instutionalisierung der Literaturkritik durch Laien- „Meinungen“ bis hin zu Überlegungen zur Langzeitarchivierung und semantischer Indexierung ) , anderseits konkrete künstlerische Beiträge der TeilnehmerInnen an der Bloglesung : In ausgewählten Texten und Screenshots stellen sich Alban Nikolai Herbsts „Die Dschungel. Anderswelt“ , Andreas Louis Seyerleins „particles“ , Hartmut Abendscheins „taberna kritika – kleine formen“ und Christiane Zintzens „in|ad|ae|qu|at“ vor .

In Freude der HerausgeberInnen am Erreichten mischt sich – was die Grafik des Bandes anbelangt – mancher Wermutstropfen : speziell im Seitenumbruch der „künstlerischen Beiträge“ hätten zwei , drei Leerseiten den Clash der differenten Ästhetiken gemildert . Allerdings gestaltete sich die Kommunikation mit dem Verlag mitunter ein wenig harzig . Und schliesslich stellt auch dieser Band keine Ausnahme von der Regel dar , dass man Fehler grundsätzlich erst im gedruckten Werk erkennt : Alea jacta sunt .

|||

INHALTSVERZEICHNIS

Digitale Literaturvermittlung . Praxis – Forschung – Archivierung , hg. von Renate Giacomuzzi , Stefan Neuhaus und Christiane Zintzen ( = Angewandte Literaturwissenschaft , Band 10 ) , Studienverlag Innsbruck 2010 , 284 S. ( Amazon )

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Renate Giacomuzzi, Stefan Neuhaus, Christiane Zintzen: Einleitung

Literaturvermittlung und Literaturkritik

Michael Klein: Die Renaissance der Literaturkritik in den 1960er Jahren

Thomas Anz: Kontinuitäten und Veränderungen der Literaturkritik in Zeiten des Internets – Fünf Thesen und einige Bedenken

Stefan Neuhaus: Von Emphatikern, Gnostikern, Zombies und Rettern: Zur aktuellen Situation der Literaturkritik

Archivierung von Netzliteratur- und kunst: theoretische und ästhetische Positionen

Beat Suter: Ab ins Archiv! Nur wie? Zu Sinn und Möglichkeit der Erhaltung und Archivierung von elektronischer Literatur

Peter Gendolla „Verweile doch…“ Über flüchtige Momente in der Netzliteratur

Jörgen Schäfer: Verteiltes literarisches Handeln. Vorüberlegungen zu einer Theorie der Literatur in computerbasierten Medien

Gunter Reisinger: Zum Sinn und Unsinn der Archivierung netzbasierter Kunst

Florian Hartling: „not in archive“. Zum Internet als Dispositiv der Archivierung

Langzeitarchivierung von Netzpublikationen aus praktischer Sicht

Karin Schmidgall, Jochen Walter (Bibliothek des Deutschen Literaturarchivs Marbach): Literatur im Netz – Sammeln, Erschließen, Archivieren. Praxisbericht über eine neue Herausforderung für die klassische Bibliothek

Renate Giacomuzzi, Elisabeth Sporer: DILIMAG – ein Projekt geht online. Erfahrungsbericht zu Auswahl und Archivierung von digitalen Literaturmagazinen

Karl Petermichl: „Digital Object Identifier“: Konkrete Abbildung von Metadatenstrukturen auf Netzpublikationen

Literaturproduktion im Internet

Christiane Zintzen: in|ad|ae|qu|at – Das Weblog als multimediale Anthologie

Hartmut Abendschein: Hybride Projekte – Schreiben, Vermitteln, Verlegen in der Zeit medialer Übergänge

Thomas Schröder und Andreas Wiesinger: Online-Zeitung im Wandel. Überlegungen zur Neudefinition eines nicht mehr neuen Mediums

Andere (digitale) Welten

Alban Nikolai Herbst: Die Dschungel. Anderswelt

Hartmut Abendschein: taberna kritika – kleine formen

Andreas Louis Seyerlein: particles | birdy | Die Amerikanerin

Christiane Zintzen: in|ad|ae|qu|at

Kurzbiographien

|||

RELATED

-

Bloglesung und Tagung zu Literarischen Weblogs ( 21. 10. 2009 )

|||

Kurztitel & Kontexte bis 2010-10-03

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Nichts ist so wichtig für die Dichtu… http://bit.ly/avaz8L vor 16 Minuten

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Über das Spielbein des Teufels: das … http://bit.ly/974iqs vor ungefähr 1 Stunde

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 3.10.2010. http://bit.ly/9qAjIt vor ungefähr 1 Stunde

- pödgyr » Fr, 1.10.10 (So, 3.10.10, 0:21): Nähe der Fremde http://bit.ly/bqcwQV vor ungefähr 6 Stunden

- parallalie » kleines augurium http://bit.ly/a9m3Dg vor ungefähr 8 Stunden

- Tage-Bau » zeiträume http://bit.ly/acy6mP vor ungefähr 11 Stunden

- andreas louis seyerlein : particles » quentin crisp http://bit.ly/9DYda3 vor ungefähr 12 Stunden

- andreas louis seyerlein : particles » edison http://bit.ly/bDUvpU vor ungefähr 16 Stunden

- roughblog » Letzte Notizen 48 http://bit.ly/ci1aFS vor ungefähr 19 Stunden

- roughblog » A Poem A Day – Das Känguru auf dem Fensterbrett http://bit.ly/bpU5vZ vor ungefähr 19 Stunden

- rheinsein » Griechischer Rhein http://bit.ly/cGGNPW vor ungefähr 21 Stunden

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Arbeitsnotat. Die Fenster von Sainte… http://bit.ly/dvxKPA vor ungefähr 22 Stunden

- in|ad|ae|qu|at » Abstraktion in Aktion : Krüger & Pardeller in der langen Nacht der Museen http://bit.ly/9ERsOT vor ungefähr 22 Stunden

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 2.10.2010. http://bit.ly/b4t0sR 1.285.989.749.000,00

- roughblog » A Poem A Day – Carlfriedrich Claus http://bit.ly/9IPfaH 1.285.931.294.000,00

- logbuch isla volante » freitag frei tag http://bit.ly/bbl9fA 1.285.924.086.000,00

- rheinsein » Großbasel http://bit.ly/c9rCvu 1.285.918.148.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Das Arbeitsjournal des Freitags, dem… http://bit.ly/bnEy53 1.285.918.148.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Jan Garbarek und The Hilliard Ensemb… http://bit.ly/csTnB2 1.285.915.874.000,00

- pödgyr » Do, 30.9.10 (Fr, 1.10.10, 4:06): möwes mädchen http://bit.ly/bSCxPE 1.285.907.369.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 1.10.2010. http://bit.ly/bm4h3h 1.285.902.462.000,00

- Tage-Bau » Zählen http://bit.ly/aOCfgi 1.285.883.074.000,00

- Aleatorik » Verübte und versäumte Taten http://bit.ly/aIifgO 1.285.878.963.000,00

- roughblog » Letzte Notizen 47 http://bit.ly/cMaUpU 1.285.872.151.000,00

- Tage-Bau » Wie man…. http://bit.ly/aAIE5H 1.285.864.599.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » No title http://bit.ly/byMDNF 1.285.854.733.000,00

- der goldene fisch » Sylvia Geist : Mitsamt http://bit.ly/doPge0 1.285.843.715.000,00

- Visuelle Poesie » this is visual poetry by anatol knotek http://bit.ly/bDKFzS 1.285.834.841.000,00

- Tage-Bau » Hauch des Nebels http://bit.ly/b9Fx26 1.285.832.567.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Raffaelas Füße. Die Fenster von Sain… http://bit.ly/bHCSuR 1.285.831.491.000,00

- in|ad|ae|qu|at » Papier und Papiere in Dystopie und Wandel http://bit.ly/c530RA 1.285.823.234.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Arbeitsjournal. Donnerstag, den 30. … http://bit.ly/cIKIjM 1.285.816.812.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 30.9.2010. http://bit.ly/8XEd4c 1.285.815.930.000,00

- pödgyr » Mi, 29.9.10 (Do, 30.9.10, 0:36): Auf verlierendem Posten http://bit.ly/cZMTon 1.285.807.844.000,00

- parallalie » tausend … http://bit.ly/cmkgF7 1.285.794.459.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Die letzten Tage 120 http://bit.ly/92CeEN 1.285.791.221.000,00

- Aleatorik » Solange man nichts macht, kann man alles machen http://bit.ly/9I2acf 1.285.785.358.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » FORMENVERSCHLEIFUNG. Von Ursula Rebe… http://bit.ly/9Edggy 1.285.779.076.000,00

- Tage-Bau » erinnern http://bit.ly/cqVw4Q 1.285.775.254.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » mangrove http://bit.ly/dxIITw 1.285.750.658.000,00

- logbuch isla volante » meer http://bit.ly/9Re3Tj 1.285.747.519.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 29.9.2010. (FFM-Berlin). http://bit.ly/d82B4U 1.285.743.998.000,00

- in|ad|ae|qu|at » MICRO | -NOTE | -QUOTE : Ego- Routine http://bit.ly/aYwMN8 1.285.739.743.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Boulevard und Gooverooskas Weh: Reis… http://bit.ly/dsXMZM 1.285.738.703.000,00

- pödgyr » Di, 28.9.10 (Mi, 29.9.10, 2:47): Unterm Meer http://bit.ly/9DF2fi 1.285.729.655.000,00

- parallalie » zeige die … http://bit.ly/bA7py0 1.285.710.409.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Die letzten Tage 120 http://bit.ly/9Lye98 1.285.706.213.000,00

- Tage-Bau » neulich am see http://bit.ly/b8ebgY 1.285.689.570.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Sehr geehrte Mitreisende, read An ha… http://bit.ly/cSpVsL 1.285.685.052.000,00

- rheinsein » Flückiger See in Betzehause http://bit.ly/duG8yy 1.285.663.255.000,00

- in|ad|ae|qu|at » MICRO | -NOTE | -QUOTE : Vorsicht , Ihr Paket hört mit ! http://bit.ly/cbQ2Mo 1.285.661.808.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Nun bin ich ja nicht eigens für B. n… http://bit.ly/bReceM 1.285.647.668.000,00

- roughblog » Letzte Notizen 46 http://bit.ly/c04dec 1.285.645.602.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 28.9.2010. (Frankfurt am Main). http://bit.ly/b9LJ4z 1.285.645.602.000,00

- pödgyr » Mo, 27.9.10 (Di, 28.9.10, 4:20): graue knospe http://bit.ly/cV8Tu6 1.285.643.259.000,00

- andreas louis seyerlein : particles » fächer http://bit.ly/cjBoXl 1.285.623.853.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Politisch rehabilitiert. Andreas Hom… http://bit.ly/dlWoDk 1.285.610.842.000,00

- Tage-Bau » Schöne Worte http://bit.ly/ddwtwb 1.285.605.570.000,00

- Tage-Bau » Zur Sprache gebracht http://bit.ly/dzc7wh 1.285.592.894.000,00

- rheinsein » Der Rheinsteig im Radio http://bit.ly/bUvpaK 1.285.585.663.000,00

- logbuch isla volante » stilleben http://bit.ly/bTiyUL 1.285.578.357.000,00

- Aleatorik » Es wird Sommer, es wird Winter http://bit.ly/9G2Xul 1.285.576.009.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 27.9.2010. (Frankfurt am Main). http://bit.ly/b9e6DU 1.285.571.257.000,00

- in|ad|ae|qu|at » NEUES VON FREUNDEN http://bit.ly/aD7VAY 1.285.558.186.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Das Arbeits- und Reisejojurnal des M… http://bit.ly/aANwyK 1.285.556.853.000,00

- pödgyr » So, 26.9.10 (So, 26.9.10, 20:28): perpetuum mortem http://bit.ly/cf4LPJ 1.285.545.070.000,00

- parallalie » Luigi Nono: Contrappunto dialettico alla mente (1968) Seconda parte http://bit.ly/bEkE0K 1.285.534.496.000,00

- parallalie » stimme … http://bit.ly/9k5S88 1.285.532.229.000,00

- Aleatorik » Ich komm nicht rein, ich komm nicht raus http://bit.ly/9p5Vu0 1.285.529.985.000,00

- pödgyr » Sa, 25.9.10 (So, 26.9.10, 20:28): perpetuum mobile http://bit.ly/9GtrLn 1.285.528.457.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Die letzten Tage 119 http://bit.ly/aljx2Y 1.285.527.312.000,00

- rheinsein » Rheintochter (3) http://bit.ly/cjruR2 1.285.517.654.000,00

- ocularium » Interferenzen im Äther – 26. September 2010 http://bit.ly/boOCui 1.285.502.928.000,00

- rheinsein » Nach Rheinfelden möchte ich ziehen http://bit.ly/cDVcaK 1.285.493.705.000,00

- tw: Tct~h (r): szene 3. Vernissage: heute ab 17h. Aux troi tilleuls, mervelier #lbn http://bit.ly/ck6swO 1.285.491.543.000,00

- Aleatorik » Neuzugang auf der Blogroll http://bit.ly/at1ZXm 1.285.489.651.000,00

- roughblog » A Poem A Day – Dieter Roth http://bit.ly/aLCj88 1.285.480.272.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Die Fenster von Sainte Chapelle. Aus… http://bit.ly/afKpJr 1.285.480.272.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Am späten Nachmittag von Sainte Chap… http://bit.ly/9ZIGOD 1.285.474.835.000,00

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » DTs. 26.9.2010. http://bit.ly/ab2u9S 1.285.470.270.000,00

- in|ad|ae|qu|at » Salon Littéraire | Hanno Millesi : Santo Stefano http://bit.ly/baqlR3 5:21 AM Sep 26th

- parallalie » Luigi Nono: Contrappunto dialettico alla mente (1968) Prima parte http://bit.ly/cBXQA9 12:42 AM Sep 26th

- parallalie » … http://bit.ly/d9Qub2 11:51 PM Sep 25th

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Die letzten Tage 118 http://bit.ly/c2iyz4 11:15 PM Sep 25th

- andreas louis seyerlein : particles » voyager http://bit.ly/9R2JI4 11:15 PM Sep 25th

- pödgyr » Fr, 24.9.10 (Sa, 25.9.10, 17:16): „Water from the moon“ http://bit.ly/9YNirw 7:21 PM Sep 25th

- Aleatorik » Ich komm nicht rein, ich komm raus http://bit.ly/cHck4m 5:09 PM Sep 25th

- roughblog » A Poem A Day – Anna Louisa Karsch http://bit.ly/aMooGV 4:35 PM Sep 25th

- roughblog » Letzte Notizen 45: „Um was geht es?“ http://bit.ly/dcJ1Fj 1:28 PM Sep 25th

- logbuch isla volante » rand http://bit.ly/9VtWwS 1:09 PM Sep 25th

- Tage-Bau » Wie man vergibt http://bit.ly/aWij3P 1:09 PM Sep 25th

- rheinsein » Worum trennt uns e Rhi? http://bit.ly/b8gLa1 10:44 AM Sep 25th

- Die Dschungel. Anderswelt. (Alban Nikolai Herbst / Alexander v. Ribbentrop) » Die Fenster von Sainte Chapelle. Aus… http://bit.ly/9Gk3ID 9:51 AM Sep 25th

- taberna kritika – kleine formen » @etkbooks twitterweek (20100925) http://bit.ly/cd4ROY 9:07 AM Sep 25th